Когда честный и животворящий крест Господень, сие знамение победы, был вознесен высоко над миром, то соименный победе, святой Никита, пришел под его сень. Накануне сего дня мы праздновали Воздвижение святого Креста, сию непобедимую для мира победу, а ныне ублажаем святого Никиту, имя коего означает победителя [1].

Сей добрый воин Иисуса Христа стал под крестом, как бы под знаменем, чтобы вести брань против врагов святого Креста, в честь Распятого на нем. Один воинствует за царя земного, другой за свою жизнь и суетную славу, – иной за временные богатства, а святой Никита воинствовал за Единого Господа своего Иисуса Христа, Который есть Царь всякого создания и наша слава и никогда не иссякающее богатство. А где и каким образом сей воин подвизался за Христа, – об этом повествуют следующее.

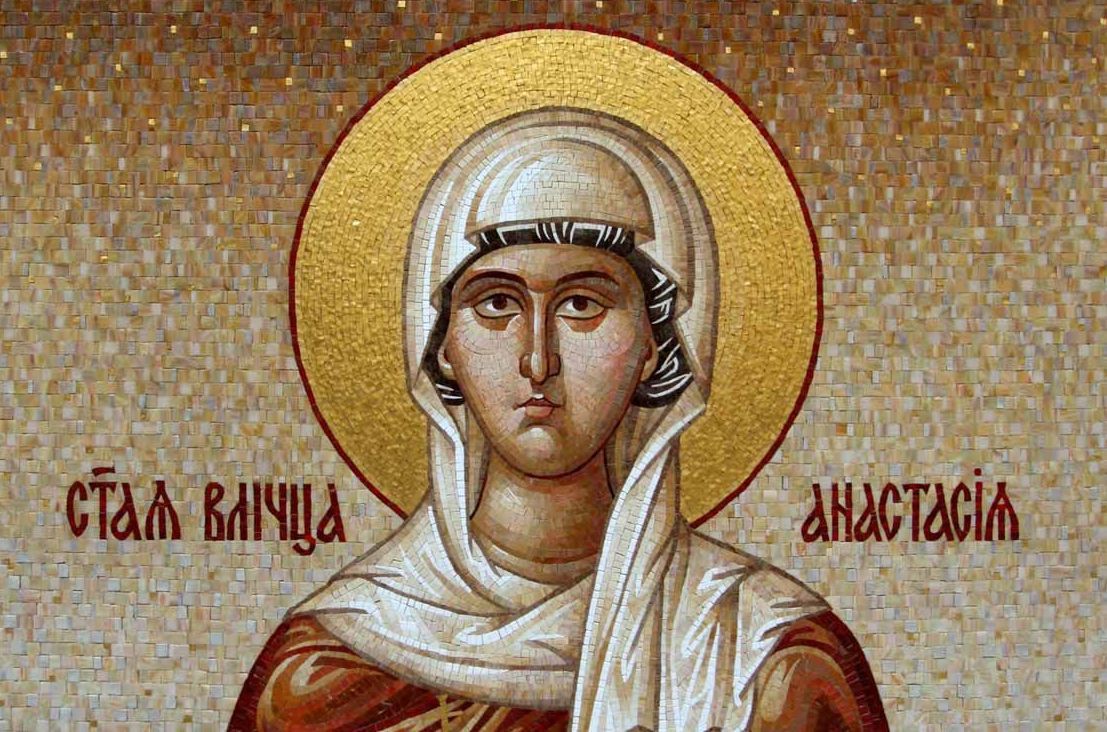

Святая великомученица Анастасия Узорешительница († ок. 304) пострадала во время правления римского императора Диоклитиана (284–305). Родилась в Риме, в семье сенатора Претекстата. Отец был язычник, мать Фавста – тайная христианка, которая поручила воспитание маленькой девочки известному своей ученостью святому Хрисогону († ок. 304 г.; память 22 декабря). Хрисогон учил Анастасию Священному Писанию и исполнению Закона Божия. По окончании учения об Анастасии говорили как о мудрой и прекрасной деве. После смерти матери, не считаясь с желанием дочери, отец выдал ее замуж за язычника Помплия. Чтобы не нарушить обет девства и избежать супружеского ложа, Анастасия постоянно ссылалась на неизлечимую болезнь и сохраняла чистоту.

Святая великомученица Ирина жила в I веке и до Крещения носила имя Пенелопа. Она была дочерью язычника Ликиния, правителя области Мигдония Македония. Ликиний построил для дочери отдельный роскошный дворец, где она жила со своей воспитательницей Карией, окруженная сверстницами и слугами. Ежедневно к Пенелопе приходил наставник по имени Апелиан, который обучал ее наукам. Апелиан был христианином; во время учения он говорил девице о Христе Спасителе и наставил ее христианскому учению и христианским добродетелям. Когда Пенелопа подросла, родители стали думать о ее замужестве. В этот период жизни Господь вразумил ее чудесным образом: к ней в окно прилетали одна за другой три птицы – голубь с масличной веткой, орел с венком и ворон со змеей.

Автор: Епископ Александр (Милеант)

Некоторое количество лет тому назад актриса Ширли Маклейн (Shirley МacLaine) вызвала восторг у многих американских телезрителей, когда, стоя с распростертыми руками на берегу Тихого океана, запела: "Я - Бог, я - Бог, я - Бог!" Это передавалось в телевизионной серии "Out on the Limb" в 1987. Верующим людям можно было бы игнорировать это глупое выступление взбалмошной актрисы, если бы не то, что оно было запланированным актом популяризации движения Новый век. Это модное сейчас учение проповедует, что все есть Бог и Бог есть все, т.е. что Бог и природа - это одно. Следовательно, каждый человек есть Бог. Из этого делается вывод, что задачей человеческой жизни является выявить свою латентную божественность, сознать себя "богом." "Когда ты наконец поймешь свою божественную природу, - говорят "апостолы" нового учения, - тебя охватит замечательное ощущение, что ты выше пространства и времени, выше всего материального."

Подобные гордые утверждения не новы, их давно проповедует индуизм. Один из современных популяризаторов индуизма, Сай Бейба (Sai Baba), пишет: "Ты являешься Богом вселенной ... Ты действительно являешься Богом ... ты не человек, ты Бог" ["Sathyam-Shivam Sundaram;" "Sathya Sai Speaks," Bangalore, India, 1973]. При трансцендентальной медитации советуется внушать себе: "Я - солнце; я - истинное, истинное солнце... Мной вся вселенная движется и получает свое бытие ... Я был еще до возникновения мира ... Я проникаю в каждый атом и привожу его в движение ... О, как прекрасен я ... Я - вся вселенная. Все находится во мне ... Я - Бог!" [Swami Visnudevananda, "The complete Illustrated Book of Yoga," New York, Pocket Books, 1972].

Нечего и говорить, как безумны подобные притязания с христианской точки зрения. Признавая высокое назначение человека, христианство учит отчетливо различать между бесконечным, всемогущим Творцом и всем остальным. "Бог живет в неприступном свете, который никто из людей не видел и видеть не может" (1 Тим. 6:16). В сущности, Бог - это все, а мы - ничто. Поскольку человек смиренно склоняется перед своим Создателем и покоряется Его воле, он способен с Божией помощью расти и совершенствоваться - в пределах своего естества.

Вера от слышания, а слышание от слова Божия (Рим 10, 17), — пишет апостол Павел. Вера в Бога, стремление к Нему является чувством врожденным. Но вера невозможна без знания. Вера ведь, в том числе, есть не что иное, как точное знание о Боге и духовном мире.

Почему вера от слышания? Люди во времена апостолов слушали слово Божие, которое те проповедовали, узнавали от них, как от очевидцев, от учеников Спасителя, о Боге и Его учении. Апостолы эти знания получили от Самого Иисуса Христа. После времен апостольских знания о Боге, о вере люди стали получать, читая Священное Писание и творения святых отцов. Также научение в вере шло изустно, от духовно опытных людей — священников, богословов.

Сущность веры

Наша душа обладает замечательной способностью чувствовать Бога. Это чувство Бога, порой ярко ощутимое, но еще незрелое в молодости, при правильном духовном развитии крепнет в человеке и осмысливается в сознательную веру - в убежденность, что есть единый Бог - Творец вселенной, Который заботится о людях и о всей природе.

Если вера в человеке живая и здоровая, то она не ограничивается одним холодным признанием, что Бог существует, но выражается в стремлении общаться с Ним. Верующая душа естественно тянется к Богу, как растения к солнцу. В свою очередь, живое общение с Богом еще больше укрепляет в человеке веру, так что вера становится в нем духовным ведением, основанным на личном опыте. У некоторых людей, особенно одаренных, вера вырастает в светоносную, вдохновляющую идею, которая их влечет из этого мира суеты и греха в горний мир вечной правды. К таким людям относились святые: Сергий Радонежский, Серафим Саровский, Иоанн Кронштадтский, Герман Аляскинский и им подобные.

Крест Христов – великое знамя нашего спасения, и всегдашняя память о нем всего важнее для нас. Но заботы житейские подавляют нас, и легко забываем об этом важнейшем. Господь Иисус Христос в совершенстве знал сердце человеческое, знал, что нуждается оно в частых напоминаниях о важнейшем, и премудро позаботился Он о том, чтобы орудие нашего спасения, крест, на котором Он отдал жизнь Свою за грехи мира, не был забыт в мирской суете.

Враги Его, иудейские первосвященники и книжники, хотевшие изгладить память о Нем, сняли на Голгофе три креста и глубоко зарыли их в землю, засыпав множеством земли. Они не знали, что это было внушено им Самим Господом Иисусом Христом.

Вознесение Иисуса Христа на небо – одно из главных событий Священной истории. После Вознесения видимое земное присутствие Христа уступает место Его невидимому пребыванию в Церкви. В церковной традиции Вознесению Господню посвящен отдельный праздник.

Новый Завет о Вознесении Господнем

Событие Вознесения подробно описывается в Евангелии от Луки (Лк.24:50-51) и Деяниях св. апостолов (Деян.1:9-11). Краткое изложение этого события приводится в окончании Евангелия от Марка (Мк.16:19).

Мы в детстве были много откровенней.

– Что у тебя на завтрак? – Ничего.

– А у меня хлеб с маслом и вареньем.

Возьми немного хлеба моего...

Автор: Епископ Александр (Милеант)

20 мая - празднование воспоминания явления на небе Креста Господня в Иерусалиме в 351 году.

По кончине первого христианского, благоверного и благочестивого царя Константина Великого, царский престол занял сын его Констанций[1], который уклонился в злочестивую ересь Ария, хулившего Сына Божия[2]. Тогда, в посрамление злочестивых еретиков, для уверения неверных и утверждения православных, во святом граде Иерусалиме явилось дивное знамение: во дни святой Пятидесятницы, 7 мая, в третьем часу[3] на небе явилось изображение честного Креста Господня, сиявшее неизреченным светом, сильнейшим солнечных лучей, что видел весь народ, пораженный великим ужасом и удивлением.